Новости

Архив новостей27.02.2014г. -

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ в ФОНДЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

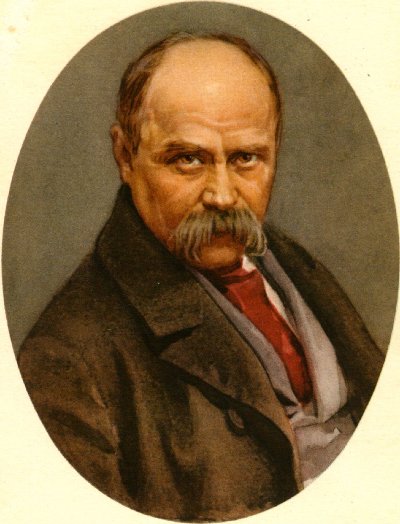

Тарас Григорьевич Шевченко (известный также как Кобзарь) – украинский поэт, писатель, художник, график, академик российской Императорской Академии художеств (1860), этнограф, общественный деятель.

В фонде Севастопольской Морской библиотеки есть несколько редких и интересных изданий его произведений, о которых хочется рассказать в эти юбилейные дни.

Самым ранним по году издания является книга:

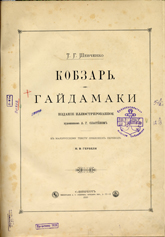

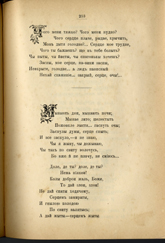

Шевченко Т. Г. Кобзарь. Гайдамаки: ил. издание. – К малорусскому тексту приложен перевод Н. В. Гербеля. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1886. – 6,72 с.: ил.

Издание большого формата: 43х32 см. К сожалению, издательский переплет не сохранился: книгу переплетали неоднократно, последний раз в 90-х годах ХХ века. Сохранился экслибрис: «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ БИБЛИОТЕКА» и наклейка "Переплетная мастерская Баранискина в Николаеве". На титульном листе видим штампы "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА"; "Севастопольская Морская Библиотека" с якорем; "Проверено 1939" и служебные пометки библиотекаря.

Вступительная статья Д. И. Эварницкого на 2-х страницах. Оглавления нет. Примечания с. 70-71.

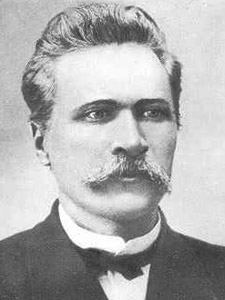

Дмитрий Иванович Эварницкий (Яворницкий) (1855 – 1940) – историк, археолог, этнограф, филолог, фольклорист, лексикограф, писатель, академик АН Украины (1929). Окончил Харьковский университет (1881), преподавал в Московском, Петербургском и Екатеринославском (Днепропетровском) университетах; в последнем создал кафедру украиноведения. В 1902—1932 годах был директором краеведческого музея в Екатеринославе (ныне Днепропетровский исторический музей им. академика Д. И. Эварницкого). Одним из первых обратился к изучению истории запорожского казачества («История запорожских казаков», т. 1—3, 1892–1897), издал большое количество документов. Собрал обширный фольклорный материал (сборник «Малороссийские народные песни, собранные в 1878–1905 гг.», 1906). Портрет Д. И. Яворницкого на картине И. Е. Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану (в облике писаря).

В книге параллельный текст на каждой странице и в подписях к рисункам. Перевод сделал Н. В. Гербель.

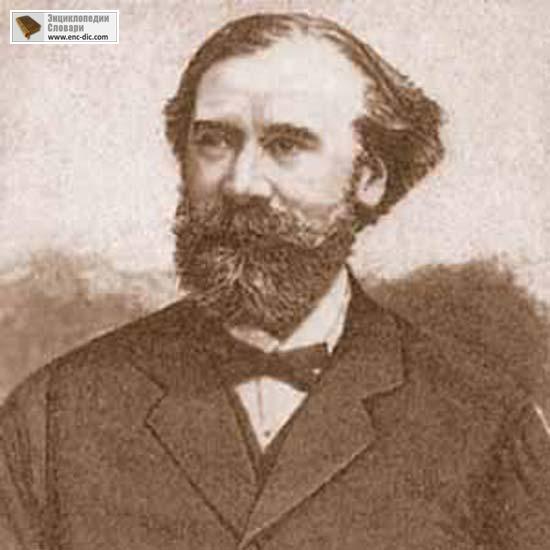

Николай Васильевич Гербель – поэт-переводчик, издатель, литературовед, библиограф (1827 - 1883). По окончании Нежинского лицея служил в Изюмском Гусарском, затем в Лейб-гвардии Уланском полку. Литературные интересы зародились у Гербеля в Нежине, где жива была память о Гоголе, Кукольнике и Гребенке. Уже в Петербурге Гербель сотрудничал в "Современнике", "Библиотеке для чтения" и "Отечественных Записках". Писал сам, но почетную и вполне заслуженную известность снискал как поэт-переводчик и издатель. Выпустив в 1854 году стихотворный перевод "Слова о полку Игореве", выдержавший еще 2 издания (1855, 1876), Гербель занялся изданием собраний сочинений европейских классиков. В 1860-х и 70-х годах издал полные собрания сочинений Байрона, Гете, Гофмана, Шекспира и Шиллера, а также сборники "Английские поэты", "Немецкие поэты", "Славянские поэты" в биографиях и образцах. Гербель составил также ценную антологию: "Русские поэты в биографиях и образцах". Начиная с 1873 года, приступил к изданию в переводе сочинений Т. Г. Шевченко, а затем выпустил полные собрания сочинений Е.П. Гребенки и Н.Я. Прокоповича и сборник: "Лицей князя Безбородко".

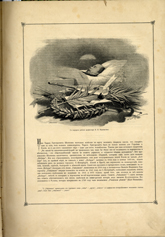

А. Г. Сластен, талантливый художник, прекрасно оформил издание. Книга является примером высокой культуры книжного оформления, образцом композиции, наглядности, соразмерности изобразительных элементов. Именно оформление этой книги средствами графики и полиграфии наиболее точно выражает и доносит до читателя авторскую мысль, способствует максимальному раскрытию содержания поэзии Т. Г. Шевченко.

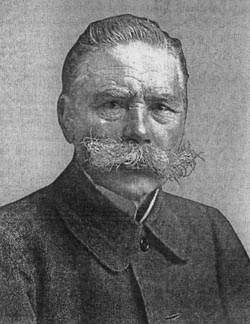

Афанасий Георгиевич Сластен (Сластион, Сластионов; 1855—1933) — украинский живописец, график, архитектор, искусствовед, этнограф, общественный деятель и педагог. В 1882 году Сластен получает звание художника. В эти годы он проявляет особый интерес к личности и творчеству Т. Г. Шевченко. В 1884 году в журнале «Нива» он напечатал рисунок к поэме «Екатерина». Этот успех побудил к дальнейшей работе над иллюстрированием произведений Т. Шевченко. Художник показал себя знатоком истории и жизни родного украинского народа. Иллюстрации похвалил И. Е. Репин, ими молодой художник заслужил славу первого иллюстратора Т. Г. Шевченко.

на Полтавщине, построенное

по проекту А. Г. Сластена.

Вернемся к нашему изданию: текст каждой страницы размещен в виньетке. Виньетка (франц. vignette) – это небольшое, композиционно завершенное графическое изображение орнаментального, предметного или сюжетно-тематического характера по краям листа в книге; названо так потому, что прежде состояло из виноградных листьев (от франц. vigne – виноград).

Иллюстрации расположены, как на отдельных больших листах, так и в тексте.

Примеры иллюстраций на отдельных листах:

Примеры размещения иллюстраций на страницах в тексте:

Художественным оформлением книги являются и заставки – сюжетные изображения в начале каждого стихотворения или поэмы, перед текстом. Именно они вызывают у читателя ассоциации, более или менее близкие к содержанию литературного произведения, придают оформлению книги национальный колорит и колорит эпохи. В сущности, это своего рода иллюстрация. Вместе с тем сюжетно-тематическая заставка остается и книжным украшением и поэтому декоративна. Заставки то изображают сцену, описанную в стихотворении; то говорят о главной теме; то показывают место действия или пейзаж, который вызывает у читателя соответствующее настроение. Заставка как бы маленькая увертюра к тексту, подготавливающая читателя к активному восприятию литературного произведения.

Изобразительная или орнаментальная графическая композиция, украшающая конец текста книги или ее раздела называется концовкой. Слово концовка связано с профессиональной терминологией работников печати. В типографском деле оно и теперь обозначает рисунок, графическое украшение в конце рукописи, книги или в конце главы, раздела.

Примеры изобразительных концовок:

Примеры орнаментальных графических концовок:

Еще один из традиционных элементов оформления книги – это буквицы. Они дошли к нам из глубины веков от писцов рукописных книг. В те времена это большая прописная буква, искусно, затейливо разрисованная и мастерски украшенная красками, которая являлась произведением искусства и никогда не повторялась. Ставилась она, как правило, в начале абзаца. Так, например, самым древним орнаментом был так называемый древнерусский (старовизантийский) стиль оформления буквицы. Буквицы этого стиля построены на сочетании простейших геометрических мотивов (полукругов, кружков, ромбиков) с мотивами растительного царства (ветки, листья, стебли, цветы).

Вот и А. Г. Сластен использует буквицы в начале каждого стихотворения или поэмы, что помогает возбудить читательский интерес и поддерживает его по ходу сюжета. Буквицы становятся действительно интересными потому, что они соответствуют настроению поэзии Т. Г. Шевченко, а также неназойливо напоминают, о художественном даре поэта.

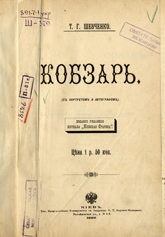

Есть в Севастопольской Морской библиотеке и издание 1899 года:

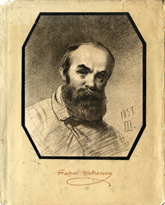

Шевченко Т. Г. Кобзарь. - С портретом и автографом / Издание редакции журнала "Киевская старина". – Киев: Тип. Императорского Университета Св. Владимира Н. Т. Корчан-Новицкого, 1899. – 8, 614 с.: 1 портр., 1 факс.

В книгу входят стихотворения и поэмы, а также пьеса "Назар Стодоля". В оглавлении все произведения перечислены в алфавитном порядке. Комментариев и примечаний нет.

К сожалению, и эта книга не сохранила свой первоначальный издательский или владельческий переплет: книгу переплетали неоднократно, последний раз не совсем удачно в ХХI веке.

"Киевская старина", исторический журнал; выходил ежемесячно в Киеве в 1882—1906 (на русском языке). В 1907 выходил под названием "Украина" (на украинском языке). Посвящен разработке местной истории, выяснению характеристических особенностей народного мировоззрения и веками сложившихся бытовых отношений в Южной России. Состоит из трех отделов: I. Оригинальные статьи. II. Документы, известия и заметки и III. Критика и библиография. "Киевская Старина" дала целый ряд весьма ценных статей, исследований, мемуаров, дневников, заметок и известий по археологии, истории, литературе и этнографии. Основатель и первый редактор — историк Ф. Г. Лебединцев. Публиковал статьи по истории, археологии, этнографии, географии и литературе Украины, документы о видных деятелях украинской культуры (Г. С. Сковороде, И. П. Котляревском, Т. Г. Шевченко и др.). В журнале принимали участие В. Б. Антонович, Д. И. Багалей, П. С. и А. Я. Ефименко и др. Журнал проиллюстрирован портретами замечательных деятелей, снимками с монастырей, церквей, древнейших гравюр и т. п.

В Севастопольской Морской библиотеке этого журнала нет. Поэтому нам так интересно познакомиться с примером издания редакции журнала "Киевская старина", выпустившем «Кобзарь» Т. Г. Шевченко. Книга издана скромно, но достойно: помещен портрет автора, факсимиле стихотворного отрывка, а текст украшен буквицами.

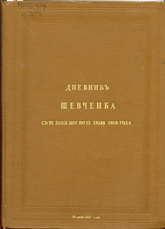

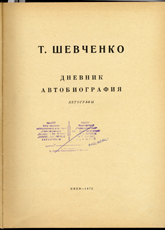

Есть в нашей библиотеке единственное факсимильное, литографическое издание оригиналов дневника и автобиографии Т. Г. Шевченко:

Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Автографы; Подготовка текстов и послесловие Е. С. Шаблиовского; Академия наук УССР. – Киев: Наукова думка, 1972. – 62 с.

Книгу подарила Т. Г. Марихина в марте 1998 года.

Издательский с художественным тиснением переплет, большой формат (31,5 х 23,5 см).

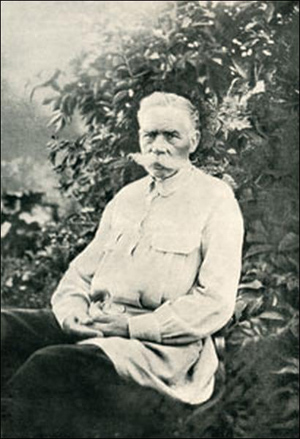

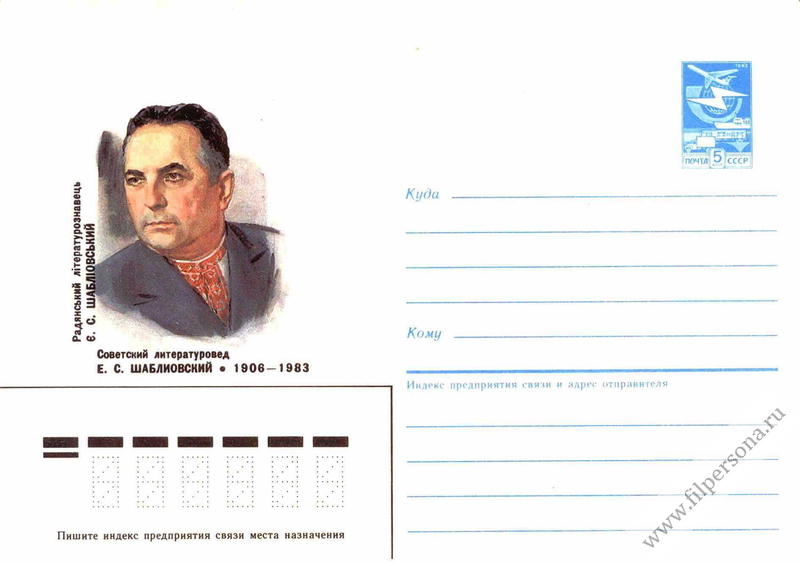

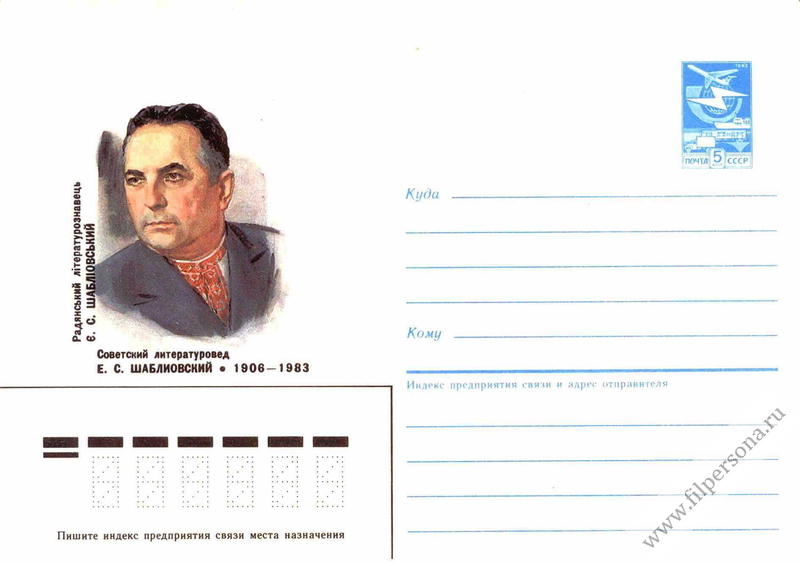

Евгений Степанович Шаблиовский (укр. Євген Степанович Шабліовський; 1906 — 1983) — украинский советский литературовед, член-корреспондент АН Украины (1934), лауреат Ленинской (1964) и Государственной премии Украины им. Т. Шевченко (1979), заслуженный деятель науки УССР (1972), доктор филологических наук. Автор работ по истории и теории украинской литературы, монографий о творчестве Т. Г. Шевченко, исследований о Л. Украинке, И. Я. Франко, В. С. Стефанике, Н. И. Костомарове и др.

В 1933-1935 Е. С. Шаблиовский работал директором научно—исследовательского института им. Тараса Шевченко. В качестве руководителя экспедиции совершил поездку в Орск в поисках материалов о годах службы Шевченко, отданного в солдаты, однако, вернувшись на Украину, был арестован как «враг народа» и репрессирован. Двадцатилетнее заключение отбывал на Соловках, затем в Мончегорске и других лагерях ГУЛАГа. В 1956 вернулся на Украину и до 1983 года работал в Институте литературы им. Т.Г. Шевченко АН УССР.

В книгу вошли Автобиография и Дневник. Дневник Т.Г.Шевченко, содержащий записи поэта в продолжение года с небольшим (с 12 июня 1857 по 13 июля 1858 г.) далеко не так широко известен читателям, как большинство его художественных произведений. Шевченко вел дневник с 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. (последние недели ссылки и возвращение в Петербург). Автобиографию писал за год до смерти (январь 1860 г.). Оригиналы этих документов хранятся в отделе рукописей Института литературы им. Т.Г.Шевченко в Киеве.

Эти его записи – сокровенные документы гения и вместе с тем художественные сокровища неоценимого значения. Описывая значительные и случайные события, встречи, происшествия, Шевченко высказывает свои философские взгляды. Дневниковый жанр предполагает сокровенный смысл записей, дневники не рассчитаны на широкого читателя и пишутся большей частью для себя. В таком случае, сокровенные мысли, что вполне логично, должны писаться на родном, более близком человеку, языке, тем более, если они делаются еще и в тайне. Нельзя сказать, что Шевченко запрещалось писать на украинском. Его письма этого времени написаны на двух языках, и украинским языком он по-прежнему владеет. Другое дело, что, судя по этим его письмам, им мало-помалу утрачиваются навыки украинской речи: «украинские письма» становятся двуязычными, а языком своего дневника он сознательно выбирает русский язык. Это – язык его мышления. На нём он и высказывает суждения по всем трепещущим вопросам жизни.

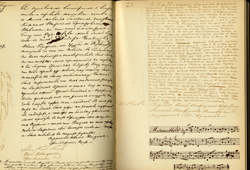

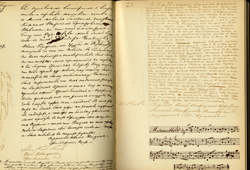

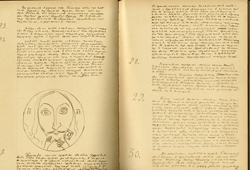

Вот как выглядят страницы дневника, написанные рукой Т.Г.Шевченко:

Впервые опубликован по автографу со многими вынужденными купюрами и переделками текста, учитывая цензуру, в журнале «Основа» (подготовка текста Л. М. Жемчужникова) в 1861 – 1862 гг. Цензурные условия не позволяли подать полный текст дневника, заставляли пропускать политически острые записи поэта и переделывать некоторые места. К этому добавлялись препятствия другого, этического порядка. Писанный в 1857 – 1858 гг., дневник был еще слишком свежим документом, чтобы его можно было печатать полностью сразу же после смерти поэта. Упоминаемые в нем лица были еще живы и, естественно, могли бы возмущаться публикацией некоторых мест дневника, которые их касались. Часть фамилий была зашифрована. Первая публикация в «Основе» в течение трех десятилетий оставался единственной публикацией дневника. В 1893 г. появился украинский его перевод, осуществленный О.Я. Конисским. Затем были публикации (русского оригинала) в 1911, 1919, 1925, 1927, 1951, 1954 и 1964 гг.

В Севастопольской Морской библиотеке есть только два из этих изданий.

Это прекрасное издание, выпущенное Государственным Издательством Художественной Литературы (Гослитиздат):

Шевченко Т.Г. Дневник / [предисл. И. Айзенштока; примеч. и подгот. текста С. Шаховского]. – М.: Гослитиздат, 1954. – 337, [2] c., [24] л. ил.

Книга увеличенного формата. Издательский переплет с рельефом. Сохранилась суперобложка. Иллюстрации в книге работы Т. Г. Шевченко.

К очередному юбилею Т.Г. Шевченко на Украине было выпущено аналогичное издание:

Шевченко, Т.Г. Дневник 1857-1858. – Киев: Молодь, 1963. – 280 с.

Книга увеличенного формата. Есть суперобложка. Иллюстрации Т.Г. Шевченко (9 вклеек). Вступительной статьи нет. Примечания с. 225 – 276.

Только в 1972 г. издательством «Наукова думка» осуществлено издание дневника фототипичним способом.

Чем больше на Украине подчеркивают, что Шевченко – национальный украинский поэт и основоположник украинской литературы, тем меньше вспоминают и пишут, что Шевченко – русский писатель, драматург и прозаик. Тарас Шевченко родился в Малороссии, на Киевщине, в 1814 году в семье крепостного. Стало быть, его родной языковой средой с детства был украинский разговорный язык. Однако уже с 10 лет он погружается в другую – в русскую языковую среду, становясь казачком (мальчик-прислуга) русского помещика К.В. Энгельгардта. А в 1829 году, в 15-летнем возрасте, на целых 14 лет он покидает Украину, вливаясь в русскоязычное общество Вильны, а затем Петербурга. Поэтому языком общения, и, следовательно, мышления становится для него, естественно, русский язык. С 30 мая 1847 года Шевченко находился в ссылке в Оренбургской губернии, а потом в Орске и Новопетровске. 11 лет он был снова оторван от украиноязычной среды. Языковая практика оставалась лишь только в письмах к друзьям. Но это был уже язык общения, а не язык творчества. Языком творчества в это время для Шевченко становится русский язык. Именно в 50-е годы он пишет повести на русском языке. В 1859 году, по освобождении из ссылки, Шевченко побывал на любимой Украине, написал еще ряд стихотворений на украинском языке, но, как известно, жизнь свою все же связывает с Петербургом, с любимой Академией художеств. Там 10 марта 1861 года настигнет его смерть, от сердечного приступа. Две трети из творческого наследия Тараса Шевченко написано на русском языке – языке великой литературы, к которой он хотел приобщиться. Поэтому, когда мы с полным основанием говорим, что Тарас Шевченко является национальным украинским поэтом, мы должны подчеркнуть, что и самобытным русским писателем, забытым украинскими литературоведами и мало изученным русскими.

Шевченко Т.Г. Дневник. Автобиография / Автографы; Подготовка текстов и послесловие Е. С. Шаблиовского; Академия наук УССР. – Киев: Наукова думка, 1972. – 62 с.

Книгу подарила Т. Г. Марихина в марте 1998 года.

Издательский с художественным тиснением переплет, большой формат (31,5 х 23,5 см).

Евгений Степанович Шаблиовский (укр. Євген Степанович Шабліовський; 1906 — 1983) — украинский советский литературовед, член-корреспондент АН Украины (1934), лауреат Ленинской (1964) и Государственной премии Украины им. Т. Шевченко (1979), заслуженный деятель науки УССР (1972), доктор филологических наук. Автор работ по истории и теории украинской литературы, монографий о творчестве Т. Г. Шевченко, исследований о Л. Украинке, И. Я. Франко, В. С. Стефанике, Н. И. Костомарове и др.

В 1933-1935 Е. С. Шаблиовский работал директором научно—исследовательского института им. Тараса Шевченко. В качестве руководителя экспедиции совершил поездку в Орск в поисках материалов о годах службы Шевченко, отданного в солдаты, однако, вернувшись на Украину, был арестован как «враг народа» и репрессирован. Двадцатилетнее заключение отбывал на Соловках, затем в Мончегорске и других лагерях ГУЛАГа. В 1956 вернулся на Украину и до 1983 года работал в Институте литературы им. Т.Г. Шевченко АН УССР.

В книгу вошли Автобиография и Дневник. Дневник Т.Г.Шевченко, содержащий записи поэта в продолжение года с небольшим (с 12 июня 1857 по 13 июля 1858 г.) далеко не так широко известен читателям, как большинство его художественных произведений. Шевченко вел дневник с 12 июня 1857 г. по 13 июля 1858 г. (последние недели ссылки и возвращение в Петербург). Автобиографию писал за год до смерти (январь 1860 г.). Оригиналы этих документов хранятся в отделе рукописей Института литературы им. Т.Г.Шевченко в Киеве.

Эти его записи – сокровенные документы гения и вместе с тем художественные сокровища неоценимого значения. Описывая значительные и случайные события, встречи, происшествия, Шевченко высказывает свои философские взгляды. Дневниковый жанр предполагает сокровенный смысл записей, дневники не рассчитаны на широкого читателя и пишутся большей частью для себя. В таком случае, сокровенные мысли, что вполне логично, должны писаться на родном, более близком человеку, языке, тем более, если они делаются еще и в тайне. Нельзя сказать, что Шевченко запрещалось писать на украинском. Его письма этого времени написаны на двух языках, и украинским языком он по-прежнему владеет. Другое дело, что, судя по этим его письмам, им мало-помалу утрачиваются навыки украинской речи: «украинские письма» становятся двуязычными, а языком своего дневника он сознательно выбирает русский язык. Это – язык его мышления. На нём он и высказывает суждения по всем трепещущим вопросам жизни.

Вот как выглядят страницы дневника, написанные рукой Т.Г.Шевченко:

Впервые опубликован по автографу со многими вынужденными купюрами и переделками текста, учитывая цензуру, в журнале «Основа» (подготовка текста Л. М. Жемчужникова) в 1861 – 1862 гг. Цензурные условия не позволяли подать полный текст дневника, заставляли пропускать политически острые записи поэта и переделывать некоторые места. К этому добавлялись препятствия другого, этического порядка. Писанный в 1857 – 1858 гг., дневник был еще слишком свежим документом, чтобы его можно было печатать полностью сразу же после смерти поэта. Упоминаемые в нем лица были еще живы и, естественно, могли бы возмущаться публикацией некоторых мест дневника, которые их касались. Часть фамилий была зашифрована. Первая публикация в «Основе» в течение трех десятилетий оставался единственной публикацией дневника. В 1893 г. появился украинский его перевод, осуществленный О.Я. Конисским. Затем были публикации (русского оригинала) в 1911, 1919, 1925, 1927, 1951, 1954 и 1964 гг.

В Севастопольской Морской библиотеке есть только два из этих изданий.

Это прекрасное издание, выпущенное Государственным Издательством Художественной Литературы (Гослитиздат):

Шевченко Т.Г. Дневник / [предисл. И. Айзенштока; примеч. и подгот. текста С. Шаховского]. – М.: Гослитиздат, 1954. – 337, [2] c., [24] л. ил.

Книга увеличенного формата. Издательский переплет с рельефом. Сохранилась суперобложка. Иллюстрации в книге работы Т. Г. Шевченко.

К очередному юбилею Т.Г. Шевченко на Украине было выпущено аналогичное издание:

Шевченко, Т.Г. Дневник 1857-1858. – Киев: Молодь, 1963. – 280 с.

Книга увеличенного формата. Есть суперобложка. Иллюстрации Т.Г. Шевченко (9 вклеек). Вступительной статьи нет. Примечания с. 225 – 276.

Только в 1972 г. издательством «Наукова думка» осуществлено издание дневника фототипичним способом.

Чем больше на Украине подчеркивают, что Шевченко – национальный украинский поэт и основоположник украинской литературы, тем меньше вспоминают и пишут, что Шевченко – русский писатель, драматург и прозаик. Тарас Шевченко родился в Малороссии, на Киевщине, в 1814 году в семье крепостного. Стало быть, его родной языковой средой с детства был украинский разговорный язык. Однако уже с 10 лет он погружается в другую – в русскую языковую среду, становясь казачком (мальчик-прислуга) русского помещика К.В. Энгельгардта. А в 1829 году, в 15-летнем возрасте, на целых 14 лет он покидает Украину, вливаясь в русскоязычное общество Вильны, а затем Петербурга. Поэтому языком общения, и, следовательно, мышления становится для него, естественно, русский язык. С 30 мая 1847 года Шевченко находился в ссылке в Оренбургской губернии, а потом в Орске и Новопетровске. 11 лет он был снова оторван от украиноязычной среды. Языковая практика оставалась лишь только в письмах к друзьям. Но это был уже язык общения, а не язык творчества. Языком творчества в это время для Шевченко становится русский язык. Именно в 50-е годы он пишет повести на русском языке. В 1859 году, по освобождении из ссылки, Шевченко побывал на любимой Украине, написал еще ряд стихотворений на украинском языке, но, как известно, жизнь свою все же связывает с Петербургом, с любимой Академией художеств. Там 10 марта 1861 года настигнет его смерть, от сердечного приступа. Две трети из творческого наследия Тараса Шевченко написано на русском языке – языке великой литературы, к которой он хотел приобщиться. Поэтому, когда мы с полным основанием говорим, что Тарас Шевченко является национальным украинским поэтом, мы должны подчеркнуть, что и самобытным русским писателем, забытым украинскими литературоведами и мало изученным русскими.

Е. М. Баринова, библиотекарь