Новости

11.02.2026

Час памяти А.С.Пушкина08.02.2026

Урок истории «Подвиг крейсера «Варяг».Рекомендуем почитать

История, запечатленная в книге

Классика и современность

Коллекции Редкого фонда

Из коллекции Аксентьева С.Т.

Неповторимый Севастополь

Классика и современность

Коллекции Редкого фонда

Из коллекции Аксентьева С.Т.

Неповторимый Севастополь

Наши писатели - наши читатели

Слово об Армии и Флоте

Календарь знаменательных дат

Пушкиниана

Новости от партнеров и друзей

Слово об Армии и Флоте

Календарь знаменательных дат

Пушкиниана

Новости от партнеров и друзей

04.02.2015г. -

Правда и красота ( к 155-летию А.П. Чехова).

Правда и красота… всегда составляли главное в человеческой

жизни и вообще на земле.

А.П.Чехов

жизни и вообще на земле.

А.П.Чехов

2015 год – Год литературы в России. Важной датой этого года является 155-летие Антона Павловича Чехова, родившегося 29 января 1860. Его имя широко известно во всем мире. О поклонниках таланта Чехова можно узнать, прочитав книгу С.сотрудника ялтинского дома – музея С. Брагина. Образы гостей чеховского дома, будь-то настоятель Кентерберийского собора, девушка из французской провинции, герой-первооткрыватель космоса или чилийский поэт Пабло Неруда помогают понять, что же так важно и привлекательно для столь разных людей в гуманистическом гении русского писателя.

Монолог из рассказа «Скрипка Ротшильда»:

- И почему человек не может жить так, чтобы не было потерь и убытков? Зачем люди всегда делают не то, что нужно? Зачем бранился всю жизнь, рычал, бросался с кулаками, обижал жену и, спрашивается, с какой надобности давеча напугал и оскорбил бедного Ротшильда? Зачем люди вообще мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу! Зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Время, бесстрашный художник,

Словно на белых страницах,

Что-то все пишет и пишет

На человеческих лицах.

Грифелем водит по коже.

Перышком тоненьким – тоже.

Острой иглою гравера.

Точной рукою гримера…

Таинство света и тени.

Стрелы, круги и квадраты.

Ранние наши потери,

Поздние наши утраты.

Черточки нашего скотства,

Пятна родимые страха.

Бремя фамильного сходства

С Богом и с горсточкой праха.

Скаредность наша и щедрость.

Суетность наша и тщетность.

Ханжество или гордыня,

Мужество и добродетель…

Отсветы. Отблески. Блики.

Пятна белил и гуаши.

Наши безгрешные лики.

Лица греховные наши…

Он уже в поле не воин,

Двинуть рукою не волен.

Больше не скажет: - Довольно!

Все. Ему больше не больно.

Юрий Левитанский «Время, бесстрашный художник»

Словно на белых страницах,

Что-то все пишет и пишет

На человеческих лицах.

Грифелем водит по коже.

Перышком тоненьким – тоже.

Острой иглою гравера.

Точной рукою гримера…

Таинство света и тени.

Стрелы, круги и квадраты.

Ранние наши потери,

Поздние наши утраты.

Черточки нашего скотства,

Пятна родимые страха.

Бремя фамильного сходства

С Богом и с горсточкой праха.

Скаредность наша и щедрость.

Суетность наша и тщетность.

Ханжество или гордыня,

Мужество и добродетель…

Отсветы. Отблески. Блики.

Пятна белил и гуаши.

Наши безгрешные лики.

Лица греховные наши…

Он уже в поле не воин,

Двинуть рукою не волен.

Больше не скажет: - Довольно!

Все. Ему больше не больно.

Юрий Левитанский «Время, бесстрашный художник»

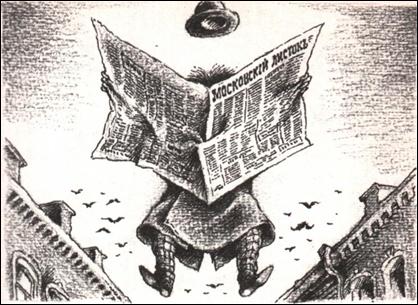

А.П. Чехов, прославивший русскую литературу, вырос из «коротких штанишек» юмористических журналов 1880-х годов. Это пестрая и шумная журнальная толпа для большинства крупных писателей того времени представляла собой «уличную литературу».

«- В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, - говорил он молодым писателям - это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется - произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нам таких штучек не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли еще со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно». (А.И. Куприн. Памяти Чехова)

Репортерская наблюдательность позволила Чехову стать автором коротких рассказов-сценок, отражавших порой беспощадную правду жизни.

Литератор, с точки зрения Чехова, должен быть подобен химику, отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почетную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые.

Что же все-таки сделало его произведения вечными, неувядающими? Прежде всего, бесконечная влюбленность в жизнь, радость бытия. Это и придавало его художническому взгляду неповторимую новизну, свежесть. Для него интересно все: природа, погода, лица, манера говорить, двигаться.

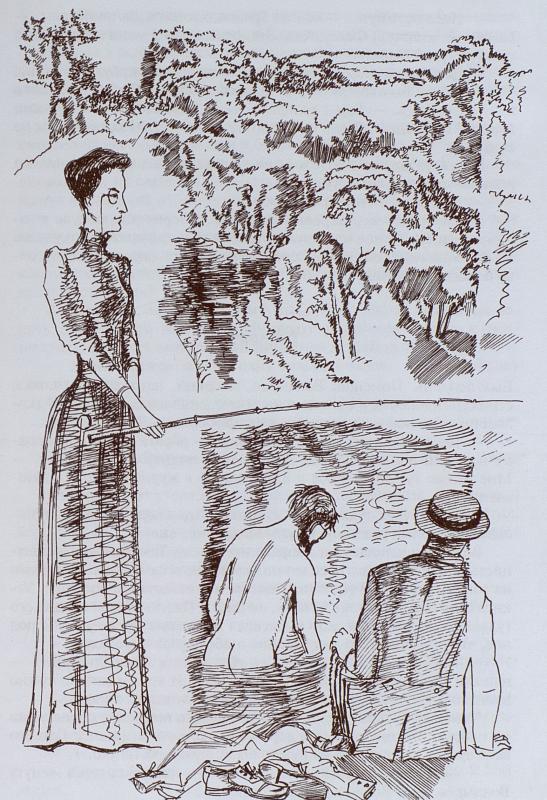

Вспомним рассказ «Дочь Альбиона».

Уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов, приехавший в гости к помещику Грябову, находит хозяина у реки во время ловли рыбы с английской гувернанткой. Грябов вовсю обсуждает Уильку Чарльзовну Тфайс в самых нелестных тонах («кукла», «длинный гвоздь», «кикимора», «тритон») — мол, она все равно не понимает. Англичанка лишь презрительно смотрит на них. Леса зацепилась и Грабов должен раздеться и лезть в воду. Отцов страшно конфузиться. Объяснить англичанке, что надо отвернуться, не смогли, поэтому помещик раздевается при ней — мисс Тфайс лишь презрительно улыбнулась и хладнокровно сменила червя. «Это, брат, ей не Англия!» — сказал Грябов. Через 2 минуты он уже сидел и удил. И все это происходит на фоне прекрасного летнего дня, знойного и прозрачного. Читатель вместе с героями рассказа оказывается на берегу прохладного озера, погружаясь в молчаливую атмосферу рыбалки и летнюю зарю.

Вот так – стремительно, с тонким юмором и трепетной любовью к человеку,

с жалостью и пониманием его слабостей и пороков, его душевной красоты и морального уродства пришел в русскую литературу и в жизнь каждого, кто любит книгу, Антон Павлович Чехов.

У Чехова совершенно особая природа юмора. Он рассчитан на умного, думающего читателя, обладающего чувством юмора. Влюбленность в жизнь, изображение бесконечных человеческих изменений, любовь к человеку, каким бы он ни был, - вот в чем тонкость чеховских рассказов.

При всей ироничности, насмешливости Чехов считал, что писатель должен

ИЗОБРАЖАТЬ, а не СУДИТЬ. Красивые и уродливые, больные и здоровые, веселые, полные надежд и отчаявшиеся… Герои чеховских рассказов и пьес встают перед нами, как живые, такие похожие на нас. Можно перечислять названия : «Скучная история», «Цветы запоздалые», «Невеста», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия», «Дядя Ваня», «Леший», «Медведь» и многие другие. Перед тем, кто хоть раз прочел Чехова, встают образы яркие и запомнившиеся на всю жизнь.

Они очень разные, герои Чехова, но накрепко объединены главным – они живут в России сложного, трагического времени. России прекрасной, богатой, бескрайней – ЖИВОЙ! Как жив вишневый сад, «прекраснее которого ничего во всем свете нет», благоухающий, цветущий нежными белыми цветами, хотя и очень старый. Сад у Чехова – неотъемлемая часть культуры, быта, жизни вообще не только дворянской России – всей России. Вырубить его – вырубить целый пласт памяти, оставить без хозяина – доброго, заботливого, трудолюбивого, как старый Фирс.

Но в жизни этой, как утверждает Чехов, все взаимосвязано, ненарушимо, одинаково близко и понятно образованному семинаристу и невежественным, но добрым и душевно богатым крестьянским вдовам. Замечательно это передано в рассказе «Студент».

«…Если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем я только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, в ту страшную ночь в тихом-тихом, темном-темном саду первосвященника, когда апостол Петр отрекся от Господа нашего Иисуса, имеет отношение к настоящему – к этим женщинам, к этой пустынной деревне, ко мне самому, ко всем людям.

Прошлое, оказывается, связано с настоящим непрерывною цепью событий.

Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Как же восхитительна, чудесна, полна высокого смысла наша жизнь!»

О чем бы ни писал А.П.Чехов на протяжении всего своего творческого пути,

эти размышления всегда были в основе его произведений.

Ялта стала последним приютом больного Чехова. В то время Антон Павлович был уже очень знаменитым писателем и драматургом.

Вот как пишет в критико – биографическом очерке А.А. Измайлов (ПСС, 1911 г.): «Известность, приносившая конечно большое удовлетворение А. П-чу, была, разумеется, и не без терний. В Ялте образовался целый кружок поклонниц Чехова, иногда отравлявших дни покойнаго писателя. Их в шутку звали «антоновками». Оне приезжали к писателю на поклон, привозили к нему таких же паломниц поклонников, пытались окружить Чехова своими заботами об его житейском благополучии, звонили тридцать раз в день по телефону, справлялись об его здоровье, навещали его уютную дачку, словом проделывали то, что проделывали в Кронштадте богомолки с о. Иоанном Кронштадским». А еще бесконечные молодые писатели… Антон Павлович не отказывал никому. «Как хорошо уважать людей!» - это девиз Чехова воплощен во всей его жизни и творчестве.

Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой,

Вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,

Как мне ни странно и как ни печально, увы,

Старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Грустная старая лампа в окне мезонина,

Чай на веранде, вечерних теней мешанина,

Белые бабочки вьются над желтым огнем,

Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Пахнет грозою, в погоде видна перемена.

Это ружье еще выстрелит – о, непременно!

Съедутся гости – покинутый дом оживет.

Маятник медный качнется, струя запоет…

Дышит в саду запустелом прохлада,

Мы старомодны, как запах вишневого сада.

Сад тот Россией был Чеховым назван

И сохранить его каждый обязан!

Ю. Левитанский. Ялтинский домик (1976)

Вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,

Как мне ни странно и как ни печально, увы,

Старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Грустная старая лампа в окне мезонина,

Чай на веранде, вечерних теней мешанина,

Белые бабочки вьются над желтым огнем,

Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Пахнет грозою, в погоде видна перемена.

Это ружье еще выстрелит – о, непременно!

Съедутся гости – покинутый дом оживет.

Маятник медный качнется, струя запоет…

Дышит в саду запустелом прохлада,

Мы старомодны, как запах вишневого сада.

Сад тот Россией был Чеховым назван

И сохранить его каждый обязан!

Ю. Левитанский. Ялтинский домик (1976)

Словами героя рассказа «Крыжовник» А.П. Чехов обращается ко всем- современникам и потомкам с завещанием:

«К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное… Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сытых, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился.… Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания.… И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя, молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и никто его не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других.

Не успокаивайтесь! Не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!»

Подготовила ведущий библиотекарь Морской библиотеки Фудина Оксана

Книги А.П. Чехова в Редком фонде Севастопольской Морской библиотеки

1. А.П. Чехов. Полное собрание сочинений. Т. XXII.(Сборник «Нивы за 1911 г.) – М.: Изд. т-ва А.Ф. Маркс.- С.-Пб, 1911

Этот том интересен тем, что в нем читатель узнает о начале творчества А.П. Чехова, о том как и когда он получил псевдоним «Антоша Чехонте», прочтет его ранние рассказы.

В критико-биографическом очерке А.А. Измайлова много интересных подробностей детства и юности Чехова, его отношений с разными людьми, о том каким был Антон Павлович в быту и в творческих отношениях. В частности, читатель узнает, что Чехов не только писал пьесы, но и сам был прекрасным актером – любителем и многое другое.

2. А.П. Чехов. Сочинения т.17 Повести и рассказы.- Б.м. – 1915. – 160с.

В своем раннем творчестве Чехов писал романы и рассказы в подражание различным известным беллетристам – Жюль Верну, Виктору Гюго, в стиле испанских, португальских писателей. Вот и повесть «Ненужная победа» это подражание венгерскому писателю, очень популярному в то время.

О возникновении замысла «Ненужной победы» А. В. Амфитеатров вспоминал: «Однажды в моем присутствии он <А. П. Чехов> держал пари с редактором „Будильника“, А. Д. Курепиным, что напишет повесть, которую все читатели примут за повесть Мавра Иокая, — и выиграл пари, хотя о Венгрии не имел не малейшего представления, никогда в ней не бывал. Его молодой талант играл, как шампанское, тысячами искр».

3. Неизданная пьеса А.П. Чехова (Документы по истории литературы и общественности, вып. 5).- М.: «Новая Москва».- 1923.- 255 с.

Рукопись была найдена в 1920 году при разборке документов и бумаг в Московском отделении банка Русско-Азовского общества. Она хранилась в личном сейфе сестры писателя. Это одна из немногих рукописей, дошедших до нас от ранних лет; ее единственную берегли так, как и должно оберегать материалы, имеющие серьезное историко-культурное значение. Все остальные автографы Чехова - от ранних до самых поздних - отправлялись прямо в набор, дальнейшая их судьба ни самого писателя, ни его близких уже не занимала.

Рукопись, найденная Н. Ф. Бельчиковым, не имела титульного листа; неизвестно было, когда создавалась пьеса и как она называлась.

Юношеская драма, не увидевшая при жизни своего автора ни сцены, ни света, имеет, тем не менее, долгую и довольно сложную сценическую историю.

У нас она была поставлена впервые в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина в 1957 году. Главные роли в этом спектакле исполнили Ю. В. Пресняков (Платонов) и Н. А. Полонская (Войницева)

Широко известная теперь по фильму " Неоконченная пьеса для механического пианино"(1977; фильм Н. Михалкова отмечен международной кинопремией «Давид» в 1979 году).

4. В Редком фонде Морской библиотеки есть несколько томов последнего прижизненного издания А.П. Чехова – Полного собрания сочинений 1903 года, выпущенного в Санкт – Петербурге А.Ф. Марксом: т.15, т.13

Первое собрание сочинений Чехова было выпущено в 10-ти томах (изд. А. Ф. Маркса, 1899-1902; том XI, с повестями и рассказами последних лет, вышел посмертно - в 1906 г.). По настоянию автора книги выходили под титулами: "Рассказы", "Повести и рассказы", "Пьесы". Для издания Чехов отобрал лишь часть своих сочинений, заново отредактировав их тексты. Некоторые рассказы (около 20) Чехов исключил после того, как они были им выправлены и набраны. В результате в издание Адольфа Маркса не вошла почти половина того, что было создано Чеховым за четверть века его литературного труда. К тому времени, когда начало выходить это издание, Чеховым было написано около 750 произведений. В 10 томов этого издания, вышедших при жизни Чехова, вошло только 241 произведение, и еще девять было включено в 12-й том приложения к "Ниве". Впоследствии они вошли в состав XI посмертного тома.

В 1903 году Адольф Маркс повторил издание собраний сочинений Антона Чехова в виде приложения к журналу "Нива", разбив его на шестнадцать томов.